L’EBI décrypte : les produits solaires

Science, peau et prévention

Si le soleil reste une source essentielle de vitalité et de bien-être, son interaction avec notre épiderme nécessite une approche éclairée. Face aux récentes avancées scientifiques en photoprotection, les cosmétiques solaires se révèlent être bien plus que des compagnons estivaux : des alliés quotidiens pour conjuguer bienfaits lumineux et préservation cutanée. Ce dossier décrypte comment cultiver un rapport serein à la lumière – où protection rime avec éducation plutôt qu’avec privation

Risques UV : des menaces invisibles sur l’épiderme

Les rayons ultraviolets (UVB et UVA), émis par le soleil, sont invisibles à l’œil nu mais ont des effets néfastes sur la peau. Les UVB pénètrent les couches superficielles de la peau. Ils sont principalement responsables des coups de soleil et de la majorité des altérations de l’ADN pouvant conduire à des cancers cutanés. Les UVA, plus abondants et plus pénétrants, agissent plus en profondeur : ils accélèrent le vieillissement de la peau (apparition de rides, taches pigmentaires, perte d’élasticité) et participent également à la formation de cancers cutanés. Contrairement aux UVB, les UVA traversent les nuages, le verre et sont présents tout au long de l’année. Une exposition répétée et non protégée aux UV peut causer des dommages cellulaires irréversibles, affaiblir le système immunitaire cutané et augmenter significativement le risque de mélanome. D’où l’importance d’une protection solaire rigoureuse et régulière, même par temps couvert en l’absence de soleil apparent.

Protections : filtres chimiques-minéraux

Les crèmes solaires sont spécialement formulées pour protéger la peau contre les rayons ultraviolets. Elles contiennent des filtres solaires qui peuvent être de deux types : des filtres minéraux comme l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane, qui agissent en réfléchissant les rayons UV ; ou des filtres organiques ou chimiques comme l’avobenzone ou l’octocrylène, qui les absorbent. Toutefois, certaines de ces substances font aujourd’hui l’objet d’une réévaluation. C’est le cas de l’octocrylène, suspecté d’être un perturbateur endocrinien, dont la dégradation dans le temps peut conduire à la formation de benzophénone, un composé suspecté d’être cancérogène. De plus, des études ont montré que certains filtres chimiques peuvent avoir un impact négatif sur les écosystèmes marins, notamment les coraux. C’est pourquoi de plus en plus de produits solaires adoptent des formules “reef-safe”, excluant les filtres controversés, et privilégient des compositions plus respectueuses de la santé et de l’environnement. Il est recommandé de cibler une protection à large spectre (UVA et UVB), avec un indice SPF adapté, et de prêter attention à sa composition, notamment pour les peaux sensibles ou les enfants.

L’indice de protection UV

L’indice de protection solaire, ou SPF (Sun Protection Factor), indique le niveau de protection d’un produit contre les rayons UVB, principaux responsables des coups de soleil. Par exemple, un SPF 30 signifie qu’il faut 30 fois plus de temps pour qu’un coup de soleil apparaisse comparé à une peau non protégée. Plus l’indice est élevé, plus la protection est forte : un SPF 15 bloque environ 93 % des UVB, un SPF 30 en bloque 97 %, et un SPF 50 environ 98 %. Cependant, aucun produit ne protège à 100 %. Le choix du SPF dépend du phototype, du temps d’exposition, de l’intensité solaire (indice UV) et du lieu (mer, montagne, etc.). Il est également essentiel que la crème offre une protection à large spectre, c’est-à-dire contre les UVA en plus des UVB – souvent indiqué par un logo circulaire ou la mention “UVA” sur l’emballage.

Et la composition ?

Dans un produit solaire, chaque ingrédient remplit un rôle bien précis : protéger la peau des rayons UV, assurer la stabilité et la tenue de la formule, et offrir une application agréable, sensoriellement plaisante. En complément des filtres solaires, la formule contient des agents hydratants comme la glycérine, l’acide hyaluronique ou l’aloe vera, qui permettent à la peau de rester souple malgré l’exposition au soleil. On y trouve également des antioxydants, comme la vitamine E ou le panthénol, qui renforcent les défenses de la peau contre le stress oxydatif induit par les rayons UV. Pour garantir une texture agréable et une bonne tenue, des agents filmogènes ou émollients sont ajoutés à la formule. Ils permettent notamment de rendre le produit résistant à l’eau et à la transpiration, tout en facilitant son application. Des conservateurs sont également présents pour assurer la stabilité du produit, surtout quand il est exposé à la chaleur. Enfin, certains soins solaires peuvent contenir du parfum, des colorants ou d’autres ingrédients dits “accessoires”, qui améliorent l’expérience sensorielle. Toutefois, ces composants peuvent ne pas convenir aux peaux sensibles, réactives ou sujettes aux allergies.

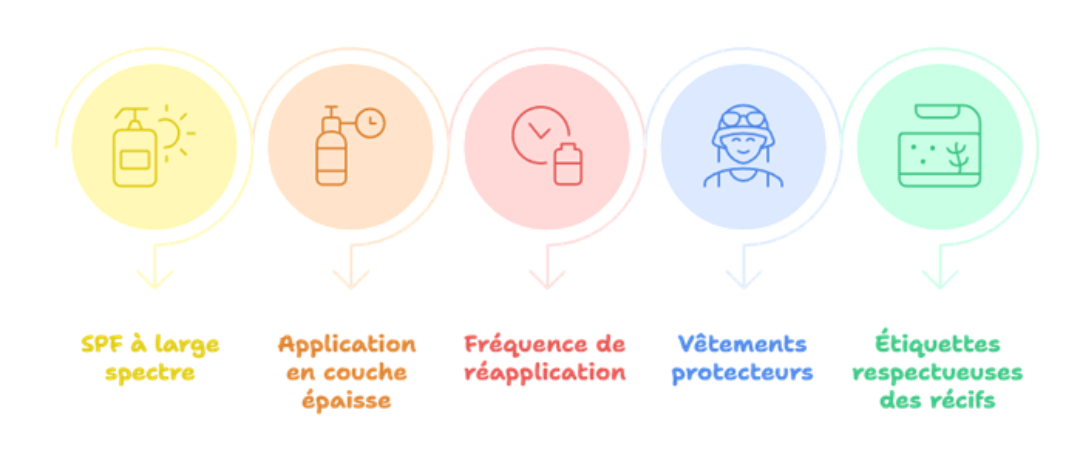

Checklist pour une protection solaire optimale

Ainsi, afin de minimiser les risques de dommages cutanés et de vieillissement prématuré liés à l’exposition au soleil, les aspects essentiels à considérer sont les suivants :

✅Choix d’un SPF 50+ large spectre (UVA+UVB)

Choisir un SPF 50+, surtout pour les peaux sensibles ou lors d’une exposition prolongée. Il est également essentiel de choisir une protection solaire qui protège à la fois contre les rayons UVA et UVB. Le produit doit mentionner clairement une protection « large spectre » ou indiquer une protection UVA en plus de l’indice SPF.

✅ Application en couche épaisse (2 mg/cm²)

Pour une protection efficace, il est recommandé d’appliquer environ 2 mg de crème solaire par centimètre carré de peau. Cela équivaut à environ une cuillère à café (5 ml) pour le visage et le cou, et environ une demi-tasse (30 ml) pour l’ensemble du corps. La crème solaire doit être appliquée uniformément sur toutes les zones exposées, y compris les oreilles, le cou, le dos des mains et des pieds mais aussi les zones souvent négligées comme le contour des yeux et les lèvres (utilisez un baume à lèvres avec SPF). Penser à l’application 15 à 30 minutes avant votre exposition au soleil pour permettre à la peau d’absorber la crème correctement.

✅ Toutes les 2 heures

Renouveler l’application de la crème solaire toutes les deux heures, plus fréquemment après une baignade ou une activité physique, et aussi éviter l’exposition au soleil pendant les heures les plus chaudes de la journée (10h-16h)

✅ En complément : textiles UPF 50+, lunettes UV400 et chapeau

Les vêtements avec un indice UPF 50+ bloquent 98% des rayons UV. Ils sont particulièrement utiles pour protéger les zones du corps qui sont difficiles à atteindre avec de la crème solaire, comme le dos ou les épaules. Ces vêtements sont idéaux pour les activités de plein air, comme la randonnée, la natation ou le jardinage. Les lunettes UV400 bloquent 100% des rayons UVA et UVB. Elles sont essentielles pour protéger vos yeux des dommages causés par le soleil, tels que la cataracte et la dégénérescence maculaire. Votre chapeau est aussi un précieux allié.

✅ Vérification des labels « reef-friendly »

Certains filtres solaires chimiques sont nocifs pour les récifs coralliens et les écosystèmes marins. Ils peuvent contribuer au blanchissement des coraux et perturber la reproduction des organismes marins. Des alternatives plus respectueuses de l’environnement existent le label « reef-friendly » ou « ocean-friendly » est annoté sur les produits.

Sources :

- ANSES (2025) Recommandations sur les produits solaires https://www.anses.fr/fr/content/produits-de-protection-solaire-mieux-informer-les-consommateurs-pour-une-meilleure-protection

- Mélanie Côme. Le microbiote cutané : la protection solaire de demain. Sciences pharmaceutiques. 2023. dumas-04305046

- Marguery MC. Photoprotection (interne et externe). Encycl. Méd. Chir. Dermatologie 2001 ;98-944 A-10 :11.

- JP Lacour, JC Béani. Photoprotection naturelle, photoprotection externe (topique et vestimentaire). Ann Dermatol Venereol 2007 ;134 :4S18-4S24.

- Règlement UE 2025/1223 sur les critères des filtres UV.